Bild 1: Urheber K. Luedtke, http://heureka-stories.de/Impressum

Was kann man mit Kälte alles machen! Ohne Kälte läuft heute gar nichts mehr. Unser Kältepionier ist der Erfinder der künstlichen Kälte. Aber was heißt "künstliche" Kälte? Anstatt das Natureis aus Teichen einen ganzen Sommer lang in tiefen Kellern aufzubewahren oder gar die Nordpolkälte in isolierten Rohrleitungen in warme Länder zu leiten, wandte er "nur" die Naturgesetze folgerichtig an und wurde so zum Pionier der Kältetechnik. Er kehrte die Theorie der Wärmekraftmaschinen um und kam so zur Theorie der Kältemaschinen. Nicht Wärme zuführen und Arbeit gewinnen, sondern Arbeit zuführen und Wärme entziehen (=Kälte erzeugen).

Ohne Kälte keine Kühlschränke, keine Kühlhäuser, keine Klimaanlagen, keine Sauerstoff- und Stickstoffgewinnung, keine Teilchenphysik, ohne Tieftemperaturtechnik läuft nichts bei der Quantenforschung (der Quantencomputer läuft nur nahe am absoluten Nullpunkt), der LHC, der größte Teilchenbeschleuniger funktioniert nur bei Tiefsttemperaturen.

Carl von Linde (*1842 Berndorf, Kr. Kulmbach, †1934 München) schreibt in seinen Lebenserinnerungen über den denkwürdigen Tag im Mai 1895: Mit freudiger Spannung sahen wir die Temperatur nach dem von Thomson und Joule angegebenen gesetzmäßigen Verlaufe sinken, auch nachdem die Grenzen weit überschritten waren, innerhalb welcher jene Forscher gearbeitet hatten. Die Rede ist von der Luftverflüssigung, die ihm die Zerlegung in Sauerstoff und Stickstoff ermöglichen und ganz neue Perspektiven in der physikalischen Forschung eröffnen sollte. Allerdings ging die Abkühlung nur sehr langsam vonstatten, und über Nacht ging ein Teil der gewonnenen Kälte wegen unzureichender Isolierung der Versuchsapparate wieder verloren.

Das war der erste Versuch, die Luft zu verflüssigen - mit Hilfe des Joule-Thomson-Effekts. Damit war das Tor aufgestoßen für eine Fülle von Anwendungen in der Physik, Chemie, mechanischen Fertigung, Medizin, Raumfahrt etc.

Wie funktioniert prinzipiell eine Klima- & Kälteanlage?

Eine Klima- & Kälteanlage sorgt dafür, dass die Temperatur eines bestimmten Raumes oder einer bestimmten Zone unter die Umgebungstemperatur gesenkt wird. Da man Kälte nicht erzeugen kann, muss die Kälteanlage der zu kühlenden Stelle Wärme entziehen und diese Wärme zu einem anderen Ort abtransportieren (siehe Bild 1). Die Wärme muss also an einer Stelle außerhalb des Kühlraumes wieder abgegeben werden. Somit kann man sagen eine Kälteanlage nimmt Wärme an der Kühlstelle auf, transportiert sie ab und gibt sie an anderer Stelle wieder frei. Dabei handelt es sich um einen permanenten Prozess. Wärme muss also ständig entzogen oder abgeführt werden, wie z. B. in einem Serverraum damit das Niveau der Rauminnentemperatur unter die Umgebungstemperatur gesenkt wird.

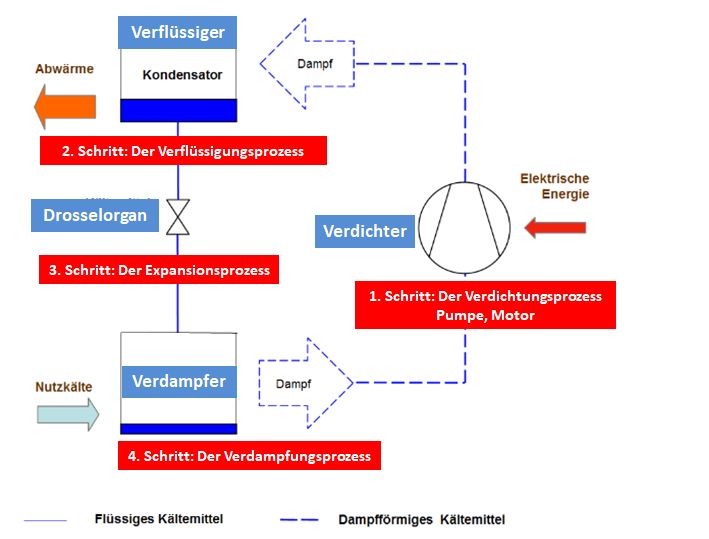

Bild 2: Funktionsprinzip einer Kälteanlage

Quelle: Lesch Consult, Würzburg

Eine Kälteanlage (Primärkreislauf) besteht aus mindestens vier Hauptbauteilen (siehe Bild 2).

- Verdichter

- Verflüssiger

- Drosselorgan

- Verdampfer

1. Schritt: Der Verdichtungsprozess (VERDICHTER)

Dampfförmiges Kältemittel wird aus der Saugleitung angesaugt und verdichtet. Als Beispiel saugen wir Kältemittel mit 5 bar und einer Temperatur von 5°C an, welches wir dann auf 15 bar verdichten. Hierbei entsteht Wärme, welche das Kältemittel aufnimmt und auf ca. 65°C oder höher aufwärmt.

2. Schritt: Der Verflüssigungsprozess (VERFLÜSSIGER)

Das Kältemittel strömt nun in den Verflüssiger, wo das stark überhitzte Kältemittel abgekühlt wird. Da der Druck annähernd konstant bleibt, unterschreiten wir die Temperatur, bei der das Kältemittel kondensiert, also wieder flüssig wird. Dem Kältemittel wird solange Wärme entzogen, bis dieses vollständig verflüssigt ist.

3. Schritt: Der Expansionsprozess (DROSSELORGAN)

Das flüssige Kältemittel strömt zum Drosselorgan, hier wird der Druck vom Verflüssigungsdruck auf den Verdampfungsdruck gesenkt. In unserem Beispiel von 15 bar auf 5 bar. Durch die Druckabsenkung kann sich das flüssige Kältemittel entspannen. Als Beispiel stellen wir uns eine Deodose vor. Auch in ihr ist das Medium flüssig. Sobald wir die Zerstäuberdüse öffnen, tritt das Medium dampfförmig und teilweise flüssig aus. Die restliche Flüssigkeit benötigt Energie, um noch weiter zu verdampfen und entzieht der Umgebung Wärme.

4. Schritt: Der Verdampfungsprozess (VERDAMPFER)

Wie im Arbeitsschritt 3 beschrieben, strömt das Kältemittel in und durch den Verdampfer, wobei das Flüssigkeitsdampfgemisch der Umgebung Wärme entzieht. Wir können somit ein andres Medium z. B. Luft kühlen. Am Ende des Verdampfers beginnt die Saugleitung und wir sind erneut beim Arbeitschritt Nummer 1. Die einzelnen Komponenten sind durch druckbeständige Rohrleitungen zum Transport des Kältemittels im Primärkreislauf miteinander verbunden.

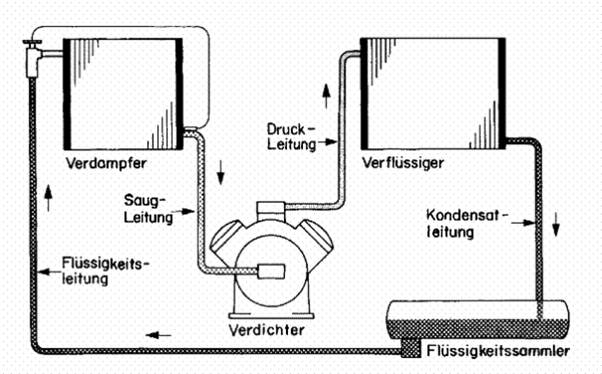

Bild 3 + 4: Funktion einer Kälteanlage

Quelle: Konzeptstudie zur Energie- und Ressourceneffizienz im Betrieb von Rechenzentren, Technische Universität Berlin

Bild 5: Kälteanlagenkreislaufsystem mit den entsprechenden Rohrleitungen

Quelle: Grundkurs der Kältetechnik, Heinz Veith, VDE Verlag GmbH Berlin, 2016

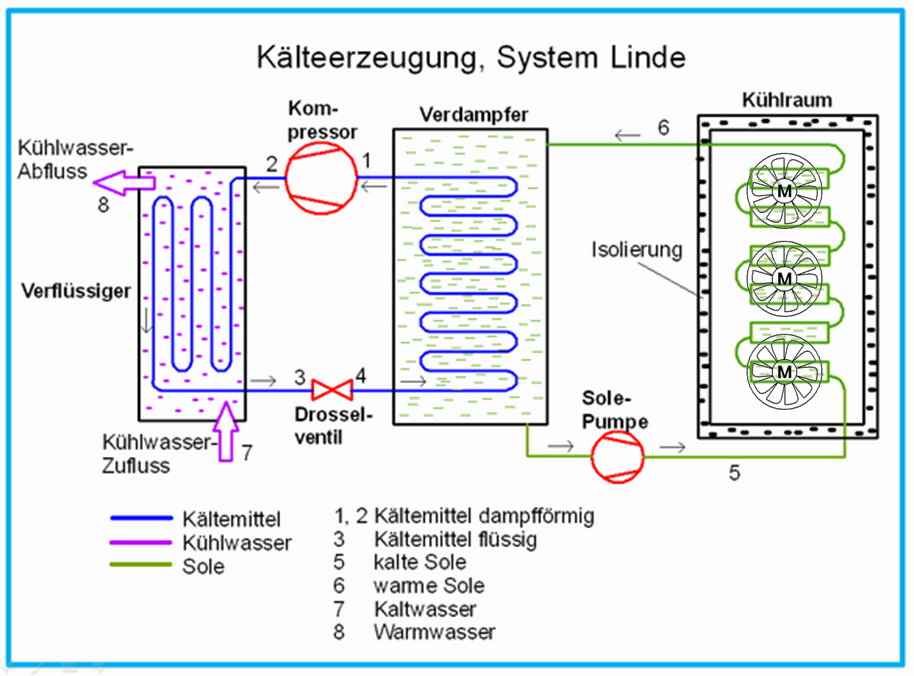

Bild 6: Bisheriges Kälteanlagenkreislaufsystem teilweise mit umweltschädlichem Kältemittel - ein Kreislaufsystem (IST-Zustand)

Quelle: HTI KG

Kältemittel

Als Träger der zu transportierenden Wärmeenergie dient ein Fluid mit besonderen physikalischen und thermodynamischen Eigenschaften, das Kältemittel. Das Kältemittel nimmt beim Verdampfen Wärmenergie auf und gibt sie beim Verflüssigen wieder ab. Es ändert also ständig seinen Aggregatszustand (Flüssigkeit in Dampf, Dampf in Flüssigkeit). Diese Phasenwechsel und der Transport der Wärmeenergie finden ständig im Kältemittelkreislauf statt. Die Kälteanlage ermöglicht diesen Kreislaufprozess mit Ihren Hauptbestandteilen wie Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger, Drosselorgan bzw. Expansionsventil). Als Kältemittel sind eine Vielzahl von Stoffen für den Kälte erzeugenden Prozess geeignet. Die verfügbare Anlagentechnik, Werkstoffe, Sicherheitsanforderungen sowie Umweltanforderungen schränken die Kältemittel- bzw. Kälteträgerauswahl aber ein.

Kältekreislauf (SOLL-Zustand) Trennung in Primärkreislauf (Kälteerzeuger) und Sekundärkreislauf (Kälteabnehmer), siehe Bild 7

Heute werden für den umweltfreundlichen Sekundärkreislauf immer häufiger langlebige, wirtschaftliche und energiesparende Kunststoffrohrleitungen mit Vorisolierung eingesetzt. Durch Beständigkeit und Langlebigkeit sind Kunststoffrohrleitungssysteme auch aus wirtschaftlichen Erwägungen (Anschaffung und Betrieb) immer weiter in den Vordergrund gerückt.

Bild 7: Getrenntes Kälteanlagenkreislaufsystem (SOLL-Zustand) – zwei getrennte Kreisläufe über Wärmetauscher

Quelle: HTI KG

Bild 8: Neues getrenntes Kälteanlagenkreislaufsystem (SOLL-Zustand) – zwei getrennte Kreisläufe über Wärmetauscher

Der Kälteträger z. B. ein Kalt-Solegemisch im Sekundärkreislauf (dies ist derjenige Teil eines Kühlkreislaufs, der z. B. Abnehmerseitig für die Klimatisierung des Raumes zuständig ist) hat in der Regel eine Temperatur von -8°C bis -3°C. Die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt brauchen ein Wasser-Frostschutz-Gemisch, um das Gefrieren oder eine Eisbildung zu verhindern. Nutzt man allerdings für den Sekundärkreislauf die gebräuchlichen Stahlrohrleitungen, ist die Korrosion aus Praxiserfahrung ein vorhersehbarer Schadensfall, den es zu vermeiden gilt. Kunststoffe besitzen gerade als Rohrwerkstoff neuartige und bis dahin unerreichte Eigenschaften und sie bieten optimale Voraussetzungen für den Sekundärkreislauf und das Kalt-Solegemisch.

Häufig kommen hierfür in der Praxis vorisolierte Kunststoffrohrleitungssysteme für sekundäre Kälte- & Kühlanlagen mit Vollwand-Medienrohren aus Polypropylen (z. B. PP-R), Polyethylen (z. B. PE 100), Acrylnitril-Butadien-Styrol ABS oder Faserverbund-Medienrohre zum Einsatz.