Anwendungsgebiete

Bild 1: Übersicht der Anwendungsgebiete Dränung bzw. Sickerung

Quelle: Lesch Consult, Würzburg

1. Gebäude-Dränung - Unterirdische Entwässerung von Ingenieurbauten außerhalb von Verkehrslasten

Bild 2: Gebäudedränung

Quelle: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg

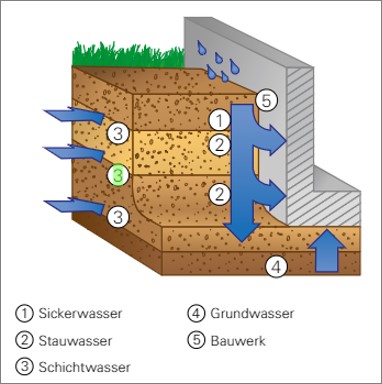

Der natürliche Niederschlag verursacht mehr oder weniger starke Bodenvernässungen. Es wird in Haft-, Sicker-, Schicht-, Stau- und Grundwasser unterschieden (siehe Bild 3). Jedes Bauwerk muss entsprechend der Wasserart und -beanspruchung mit einer Abdichtung versehen werden.

Bild 3: Bodenschichten - Haft-, Sicker-, Schicht-, Stau- und Grundwasser

Quelle: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg

- Die Gebäudedränung hält das Haus von unten trocken. Sie sorgt für Werterhaltung der Bausubstanz und für ein gesundes Wohnklima.

- Dränung ist das unterirdische Abführen von Wasser meist mittels gelochter, perforierter bzw. geschlitzter Rohre.

- Von Gebäudedränung spricht man, wenn die für die Dränung notwendigen Mittel gezielt dafür eingesetzt werden, dass Gebäude vor Nässe aus dem umgebenden Erdreich geschützt werden.

- Bauwerke müssen gegen Wasser bzw. Feuchtigkeit aus dem Erdreich geschützt werden. Bei wenig durchlässigen Böden kann durch eine Dränanlage das Aufstauen von Sickerwasser verhindert werden.

- Die Abdichtung der erdberührten Bauwerksteile wird dann nicht durch Druckwasser, sondern nur durch Bodenfeuchte beansprucht; die Anforderungen an die Abdichtung können also durch eine Dränanlage reduziert werden.

- Eine Dränanlage steht somit in der Regel in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Bauwerksabdichtung. Sie muss in diesen Fällen zuverlässig und dauerhaft funktionieren.

- Drainagesysteme sind Schutzsysteme. In der Gebäudedränung halten sie Sicker- und Schichtwasser von den erdberührten Außenwänden fern. Die Systeme leisten somit einen erheblichen Beitrag zur Werterhaltung der Gebäude und ggf. auch zu einem gesunden Wohnklima.

- Zur Gebäudedränung eingesetzte Drainagerohrsysteme sind unterirdische geschlitzte Vollwandrohrsysteme, die überschüssiges Wasser aus dem Boden aufnehmen und ableiten.

- Bei einer Gebäudedrainage wird überschüssiges Wasser "abgeführt" oder "ferngehalten" - z. B. von Bauwerken (erdberührte Wände und Bodenplatten) weggeführt in andere Erdschichten, Flüsse, etc., wo es dann u. U. auch versickert.

- Systeme für die Drainage werden eingesetzt, um einer Vernässung von Gebäuden oder von unterschiedlich genutzten Flächen entgegenzuwirken.

- Die Ursachen für die Notwendigkeit einer Drainage sind unterschiedlich. Oft sind es hohe Grundwasserspiegel bzw. Stauwasser oder Haftwasser.

- Blindrohr zur Grundwasserabsenkung zum Anschluss an Pumpen, Tiefendränagen.

- Bei dessen Bemessung und Ausführung ist nach DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) sowie DIN 18533-1 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze) vorzugehen.

- Zum Schutz vor Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser bei stark durchlässigen Böden (Kies oder Sand mit Durchlässigkeitsbeiwert > 10-4 m/s) genügt eine entsprechende Abdichtung der erdberührten Wand und der Bodenplatte nach Norm DIN 18533-1 / 8.5 (siehe Tabelle 4).

- Wird ein Aufstauen durch eine Dränung nach DIN 4095, deren Funktionsfähigkeit auf Dauer sichergestellt ist, verhindert, können Sohle und Außenwände des Bauwerks auch in wenig durchlässigen Böden (k < 10-4 m/s) nach DIN 18533-1 / 8.5 (siehe Tabelle 4) abgedichtet werden. Dies setzt also voraus, dass kein Wasserstau über die Rohbodenplatte des Bauwerks erfolgt.

- Dränsysteme, die diesem Anspruch nicht genügen, machen eine Abdichtung nach DIN 18533-1 / 8.6 (siehe Tabellen 5 und 6) erforderlich. Im Falle von aufstauendem Sickerwasser bei wenig durchlässigen Böden ohne geeignete Dränung nach DIN 4095 bzw. bei drückendem Wasser (z. B. Grundwasser) sind somit aufwendige Abdichtungsmaßnahmen (siehe DIN 18533-1 / 8.6 /Tabellen 5 und 6) dringend erforderlich. Abdichtungen sind grundsätzlich vor Beschädigungen zu schützen. Für die Bemessung solcher Schutzschichten, die auch als Dränschicht konzipiert sein können, gilt die DIN 18533-1 (siehe Punkt 13).

Ausschnitt aus Tabelle 1 – Wassereinwirkungsklassen, DIN EN 18533-1

Tabelle 1: Abdichtung nach DIN EN 18533-1

Bild 4: Bestandteile einer ordnungsgemäßen Dränanlage im Hochbau

Quelle: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg

Bild 5: Anwendungsbeispiel für Dränung Bodenplatte und Außenwände mit opti-drän® System

Quelle: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg

Bild 6: Einbausituation Dränung Bodenplatte und Außenwände (Bereich Tiefpunkt)

Quelle: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg

Bild 7: Grundriss einer Dränanlage für Gebäude

Quelle: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg

2. Flächen-Dränung - Unterirdische Entwässerung im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau und landwirtschaftlichem Kulturbau

Bild 8: Flächen-Dränung

Quelle: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg

- Unterirdische Entwässerung im landwirtschaftlichen Kulturbau, Garten- und Landschaftsbau

- Von Flächendränung mit Rohren spricht man, wenn zum Zwecke der Entwässerung im Boden systematisch angeordnete Rohrstränge verlegt werden. Landwirtschaftliche Dränung, wie wir es verstehen, ist in diesem Sinne immer Flächendränung mit Rohren.

- Die landwirtschaftliche Dränung sorgt dafür, dass durch Entwässerung die Ertragskraft der landwirtschaftlichen Flächen erhalten bleibt oder verbessert wird. Sie ermöglicht eine mechanisierte Landwirtschaft und steigert die Wirtschaftlichkeit der Betriebe.

- Ziel einer Dränung ist die Verbesserung des Bodenwasserhaushaltes eines Standortes. Entwässerung findet insbesondere in der Landwirtschaft Anwendung, schützt aber auch Siedlungs-, Industrie-, Erholungs-, Sport- und Verkehrsanlagen sowie Gebäude. Sie schafft und gestaltet gleichermaßen Lebensraum. Dränung als Teilbereich der Entwässerung steigert nicht nur den Ertrag, sondern beseitigt Nutzungserschwernisse, dient der Bodenerhaltung und ermöglicht die heute unumgängliche mechanisierte Landwirtschaft.

Bild 9: Flächen-Dränung eines Fußballplatzes

Quelle: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg

Bild 10: Funktionsprinzip Flächen-Dränung

Quelle: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg

- Der Regenwasserwasseranfall kann auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. Oberflächenwasser entsteht durch Niederschläge, die sich auf versiegelten Straßen, Parkflächen, etc. sammeln. Diese müssen aufgenommen und abgeleitet werden, da andernfalls eine Gefährdung des Verkehrs, z. B. durch Aquaplaning oder Glatteis besteht. Sickerwasser ist üblicherweise bereits im Boden vorhanden, z. B. Grundwasser oder nach Regenfällen versickertes Wasser. Ziel der unterirdischen Entwässerung im Verkehrswegebau oder Tiefbau ist es, diese negativen Folgen zu verhindern, indem eine schnellstmögliche Aufnahme durch Drän-/Sickerrohre „Sauger“ und Ableitung durch Transportrohre „Sammler“ des Wassers gewährleistet wird.

- Einsatzbereiche von Sickerleitungsrohren nach DIN 4262-1 für die funktionssichere Entwässerung von Straßen, Flugplätzen sowie in Fällen, in denen erhöhte Anforderungen an Sickerleitungsrohre gestellt werden, sind Folgende:

- Im Bereich dynamischer Belastungen, z. B. im Straßenbau, Flugplätzen, Tunnelbau, Gleisbau

- Bei hohen Überdeckungen und Auflasten, z.B. bei Bauschuttdeponien, Dämmen und Tiefgaragen

- Einbettung und Überschüttung mit grobkörnigem Verfüllmaterial, z.B. Grobkies

- Bei häufigem Spülen der Sickerleitungen.

Bild 11: Deponie-Dränung

Quelle: Hopfgartner Kunststoff- & Umwelttechnik GmbH, Geisenfeld

4. Deponie-Dränung - Unterirdische Entwässerung Deponien

Zu den wesentlichen technischen Merkmalen einer vorschriftgemäß geführten Abfalldeponie gehört die Ausstattung mit einem ausreichend dimensionierten und funktionsfähigen Entwässerungssystem an der Deponiebasis.

Aus gutem Grunde, denn schlecht entwässerte Deponien stellen in mehrfacher Hinsicht ein Sicherheitsrisiko dar. Der Einstau von Sickerwasser kann den Deponiekörper destabilisieren und zu Rutschungen führen; schließlich droht seitlicher Austritt von Sickerwasser aus der Deponie und damit verbunden ein erhebliches Umweltrisiko.

Wird dieses Sickerwasser nicht kontinuierlich abgeleitet, staut es sich im Deponiekörper oft viele Meter hoch ein und ruft dann früher oder später ernsthafte Probleme hervor. Abgesehen von dem für die Umwelt hoch gefährlichen Austritt von Sickerwasser sind statische Risiken sehr ernst zunehmen. Durchnässte Deponien sind in ihrem Setzungs- und Bewegungsverhalten nicht kalkulierbar. Vor allem bei Hangdeponien kann das zu Entwicklungen führen, wie man sie 1996 im spanischen La Coruña erleben musste. Hier brachen schlagartig 100.000 Tonnen Müll weg, rissen einen Autofahrer mit ins Meer und verfehlten ein nahe gelegenes Dorf nur knapp.